室生犀星の高名な詩の冒頭である。望郷の念が切々と伝わり、万人の心を動かす響きが感じられる、素晴らしい詩である。しかし、この冒頭に比べて、続く一節の冷たさはどう受け止めるべきであろうか。

「よしや

うらぶれて異土の乞食(かたい)となるとても

帰るところにあるまじや」

異郷でどれほど零落することになろうとも、故郷は帰るところではない、と言い切っているのである。ひとり室生犀星のみが特別な心の持ち主というならば、それだけのことではある。ところが、どうも多くの日本人が同様の冷たさ、あるいは割り切りを持っているように思われてならない。多くの日本人は、高度成長に伴う社会変動に身をゆだね、故郷を捨てて都会に移り住んできたのではなかったか。

#####

祖父母宅で見つけたマダラカミキリ。

私には故郷と呼べる地がいくつかあるが、亡き祖父母宅(父の生家でもある)もまた、故郷の一つである。幼い時から頻繁に通った思い出があるので、愛着がある。ただし今日では、盆と彼岸に墓参するくらいの縁しかなくなってしまったが。

祖父母の暮らしは、はんぶん百姓、はんぶん木樵というものであった。土地は痩せて、収穫は少なく、生活は常に苦しかったように見受けられる。支えとなったのは養蚕で、家の裏手を桑畑にして、家の二階で蚕を育てていた。多数の蚕が桑を食む静かな音は、生の営みとして興味深かった一方、薄気味悪かったとこども心に記憶する。

祖父母の子は、全て故郷を離れている。姉妹は他所に嫁いだ。長兄はテニヤン島で戦死、異土の乞食どころか白骨と化してしまった。父は徴兵されかかったところで終戦を迎え、進学を機会に平地に出た。それ以降、父は生家を生活の場とはしていない。

子の世代が故郷から巣立っていくなかで、故郷は衰微の坂を下るしかなかったとしても、私がこどもの頃はそれでもまだ余光があった。30年以上を経た今日、もはや余光は一筋もなく、決定的な老衰を迎えつつある。

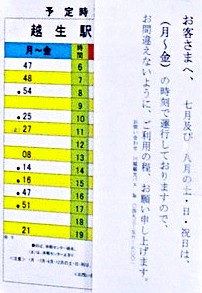

それを痛感したのは、バス路線の時刻表を見たからである。

なんともうらさびしい時刻表。

故郷のバス路線は、もともと東武バスが運行していたが、利用者数の減少が進んだことから、川越観光自動車に移管している。どのようなスキームで運行されているのか、詳細はわきまえていないが、なんらかの形で運営費補助が出ているのであろう。平日は最小限の運行本数のみを確保し、土日祝日に増発するダイヤとなっている。終点にちょっとした景勝地があり、またハイキングの登山口でもあるので、観光客などの利用を見込んだ形である。

ところが、ほんらい観光の最盛期であるはずの夏場に増発しないという。夏は暑く実は最盛期になりえないとしても、なんという衰退であろうか。私がこどもの頃には、休みになると直行の臨時便が出たほどで、それも激しく混雑する大盛況ぶりを示していたというのに。そんな混雑便に乗り合わせた時、人波に圧されて妹が泣き出して、あやすのが難儀だったこともあったのだ。

そんな盛況は、遠い昔のなつかしい景色となってしまった。今日ではもはや、バスの中に人影を見出すことさえ稀なのである。

最も幅員の狭い区間を往くバス路線。県道の改良は、ここでは諦められているらしい。

バスの塗装は東武バスそのものだが、運行は川越観光自動車が行っている。

祖父母宅の周囲を見渡しても、故郷の老衰がひしひしと感じられる。こどもの頃は何軒もあった商店は、ことごとく暖簾をたたんでしまった。景勝地の土産物屋も数を減らしており、建物の残骸だけがのこる無惨な場所さえある。隣家の老媼はだいぶ前に亡くなり、その後は更地になってしまった。もう一軒の隣家の老夫婦は定住しておらず、盆に合わせた短期滞在となっている。

なによりも、こどもの姿を見かけなくなった。若い世帯が少ない以上は当たり前の現象であるが、たまにこどもを見かけても、私ら家族のように帰省した孫世代の子であることが多い。

さらに私自身にとって印象が強かったのは、叔母との十年ぶりの再会である。大施餓鬼会に行く直前、叔母一家がひょっこりと訪れてきた。叔母は還暦を過ぎてまだ歳がいっていないというのに、視力のほとんどを失っており、すっかり老いしぼんで見えた。古稀を超えた父の方がまだ壮健に見えるほどで、人間の命数の不思議さを感じざるをえなかった。

#####

日本人は、故郷を捨ててどこに行こうというのか。都会が新しい故郷になっているならば、それはそれで良いことなのだろう。しかし、日本人は都会にどれほどの愛着を持っているというのか。盂蘭盆会の迎え火が掲げられるのは、古くから住まう方々の屋敷のみではないか。マンションやアパートはもとよりのこと、新しい戸建て住宅でも、先祖の霊を迎え入れる様子を見ることは稀である。

「木綿のハンカチーフ」に詠われたような「恋人よ君を忘れて変わってゆく僕を許して」と告げるしおらしさすら、今日では残っているのかどうか。確かに都会は便利であるし、得るべき刺激も多く、なにより華やかだ。しかし、ただそれだけでは「帰るところにあるまじ」場所の再生産に終わってしまう危惧を、感じざるをえないのである。

振り返ってみれば、日本人には故郷にこだわらない傾きがあるのかもしれない。「三代続けば江戸っ子」という表現がまさに典型であって、都会の人口はもともと流動的という面は確かにある。ただそれにしても、いま住んでいる場所に対してさえ、愛着が薄いように感じられるのは何故だろうか。いわんや、先祖の地に対してをや。

故郷は「帰るところにあるまじ」と詠んだ室生犀星は、自分の心情を言葉にしたにすぎないのかもしれないにせよ、結果として日本人の特性を鋭くあぶり出した。日本人はどこに行くのか。故郷を常に遠くに置き捨て、繁華を求めてひたすら驀進し続けるというのか。転石に苔を生じさせずといえば聞こえがよく、発展を極めようとする姿は前向きで明るく積極的ではある。しかしながら、故郷をつくるという目的地を定めないまま、ただただ前に進み続けるだけでは、流浪の民となんら変わるところがないような気がしないでもない。

祖父母宅の裏手から遠望する。向こうの山の中腹に見える家は、祖父の生家(今では空家)。

こんな山奥から平地(都会)に出てきた日本人は、決して少なくないはずだ。