| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |

Q&Aコーナー (2)

皆さんからのご質問やご意見に一問一答の形でお答えします。

Part 2. 「蒸気機関車の挑戦」は こう読む に関するQ&A (その2)

月刊「鉄道ジャーナル」第33巻第4号(1999年4月号)、および季刊「レイル」の拙稿「国鉄型蒸機の系譜」に対して、本多 邦康氏より掲示板にご質問をお寄せいただきましたので、当ページにて回答します。以下、Qは本多氏のご質問、Aは髙木の回答を示します。

Q.1

「ゴサンの中ビクのメタルやけの原因は、高速時に起こる軽量穴のあるグレスリー弁のたわみによってひきおこされるヴァルヴ・イヴェントのくるいである」。とありますが、これは鉄Jには参考文献がありませんが、穴の無いものの話を聞いた高木様の機械屋としてのカンですか。それとも実際の実験による高速時のたわみ測定値またはそれによるイヴェント狂い測定値があるのですか。それともたわみの近似計算方法があるのですか。

A.1

まず、主連棒ビッグエンドのメタル焼けの発生頻度が内側と外側とでどの程度違うかと言いますと、各個独立のワルシャート式弁装置を備えた3シリンダ式のLMSロイヤル・スコット、同ジュビリーといった急客用4-6-0でほぼ10:1とのことです。つまり、弁装置の要因を除外しても、内側ビッグエンドのほうがボイラ近くで風が当らないなど帯熱しやすい条件下に在り、これを防ぐため内側シリンダの内径を僅かに小さくしたり、内側弁のトラベルを少なくしたり、ラップを余計に付けたりして出力を抑えることが有ります。

ご指摘のグレズリー式弁装置は実機への搭載開始が1920年で、当然今日のような小型で便利な位置検出センサや歪センサを使用できる環境に在りませんので、英米とも連動レバーのたわみ、またはヴァルヴ・イヴェントを実測するには至っていません。ただし、定置試験や本線走行試験で、内外シリンダのインジケータ・ダイヤグラム(指圧線図)を採録しており、速度を上げるに従って連動レバーのたわみによるホイップ・モーションのため中央弁がオーバーランし、カットオフが伸びて平均有効圧力が上がり、中央シリンダの指圧線図の面積が大となる傾向や、これがもとで中央ビッグエンドのメタル焼けをもたらすという因果関係は早い時期から把握していたと考えられます。

動たわみ量の計算値は、静荷重による静たわみ量の計算値に、慣性力(角速度の自乗に比例)による加速度Gの倍率を掛ければ求められると思いますが、論文としては内外とも目にしたことが有りません。現代のCAEを駆使すればレバーの傾きを考慮に入れた中央弁の動きも、軽量孔の有無によるたわみの大小も、容易にシミュレートできるでしょう。

指圧線図の実測例としては、英国LNERのクラスA3「ヒューモリスト」2751号機(1929年製)が全般検査5週間後の1931年6月22日に540英トン (549t) を牽引したときのものが最も詳細と思われますので、下表に示します。こういった、自分に都合の悪いデータもちゃんと後世に残し、公開してゆく姿勢は、見習うべきでしょう。

| Speed (mph) | Rev. (rpm) | Cutoff (%) | Indicated Horse Power (HP) | |||||

| L.H. Cyl. L | Center Cyl. C | R.H. Cyl. R | Total T | C/T (%) | R/L (%) | |||

| 12 | 50 | 65 | 230 | 223 | 263 | 716 | 28.4 | 114.3 |

| 15 | 63 | 60 | 289 | 270 | 305 | 864 | 31.3 | 105.5 |

| 20 | 84 | 50 | 354 | 325 | 364 | 1043 | 31.2 | 102.8 |

| 26.9 | 113 | 35 | 473 | 442 | 493 | 1408 | 31.4 | 104.2 |

| 39 | 164 | 35 | 570 | 567 | 617 | 1754 | 32.3 | 108.2 |

| 43 | 181 | 34 | 572 | 566 | 595 | 1733 | 32.7 | 104.0 |

| 43 | 181 | 30 | 463 | 513 | 527 | 1503 | 34.1 | 113.8 |

| 57 | 239 | 25 | 460 | 558 | 518 | 1536 | 36.3 | 112.6 |

| 63.25 | 266 | 20 | 394 | 547 | 472 | 1413 | 38.7 | 119.8 |

| 75 | 315 | 20 | 402 | 585 | 480 | 1467 | 39.9 | 119.4 |

| 88.5 | 372 | 15 | 354 | 586 | 414 | 1354 | 43.3 | 116.9 |

典拠: Locomotives of the LNER Part 2A (RTCS, 1978)

動輪回転数Rev. およびC/T, R/Lは当会の算出による

ピストン弁直径: 8in (203mm)

ラップ: 内側シリンダ: 1-11/16in (42.9mm)/外側シリンダ: 1-5/8in(41.3mm)

リード: 1/8in (3.2mm)

最大弁行程: 5-3/4in (146mm)

最大カットオフ: 65%

上表より、動輪回転数200rpmを超えるあたりから中央シリンダの出力比率C/Tが急速に増大することや、右側シリンダの出力が左側シリンダよりも常に大 (R/L>100%) であることが判ります。むろん、連動レバーに軽量孔などは開いておらず、ピンジョイントは全て転がり軸受です。なお、アルコ製および国産C53形は大小レバーの位置関係が英国と左右逆のため、左側シリンダの出力が右側シリンダよりも大となる傾向が有ります。

このように、グレズリー式弁装置では、ヴァルヴ・イヴェントの確保は設計上の枢要事項であり、連動レバーに軽量孔を開けるなどはもっての他と言えるでしょう。

日本でも8200(→C52)形をアルコから購入し、大井の試験所で入念に定置試験を実施しています。カットオフは10〜40%、動輪回転数は65〜234rpmでした。その結果、中央シリンダの出力に直結する平均有効圧力が常に大であることや、グレズリー式弁装置の各ジョイントピンに0.4mmの磨耗を故意に与えたところ指圧線図の面積がさらに大となったことを確認し、1927年4月発行の「業務研究資料」第15巻第4号に報告しています。ちなみに、8200形の連動レバーは、平面図を見ると笹の葉舟の形をしており、むろん軽量孔などは無く、いかにも曲げ剛性が大きいと思わせるものです。

一方、8200形を模倣したC53形については、設計主任の伊東三枝を補佐した多賀祐重が翌1928年4月28日の日本機械学会第5期総会で講演しており、その原稿(同学会誌第31巻第134号所載)は下記のようになっています(漢字は現代書体)。

「弁装置は外側はウアルシャート式であって、中央気筒の弁は左右の弁運動を第九図に示すリンク装置によって連合した結果により動いて居る。

中央弁はリンク装置のピン類のクリアランス及リンクの傾のため行程が減少する予定を以て、理論上より大きく動く様にリンクの寸法を定めて居る所が多いが、実際には、中央弁は一方に働く排気圧力のため常に大なる行程を行わんとするので本機関車では2個のリンクの寸法を2:1、1:1としリンクの傾を考えない時、理論上外側弁と同一行程をなす如く設計した。」

以上の記述から下記のことが判ります。

①中央弁装置の由来について一言半句も触れず、独自に考案したようなふりをしている

②ピン類のクリアランスのため中央弁の行程が減少するのは低速域のみである事実を無視している

③中央弁行程の増加要因をピストン弁の慣性でなく排気圧力に求めるという誤解をしている

ちなみに、「第九図」にはなぜか連動レバーの軽量孔が描かれていません。

なお、実際にはリンクはいずれかが常に傾いていますので、「リンクの傾を考えないとき外側弁と同一行程をなす」という「理論」はそもそも成立しないでしょう。中央弁の弁線図も公表されていません。

「3シリンダ式なるが故に特に必要となる機構全般」は伊東でも多賀でなく、別人が設計したものですが、内外の先例を無視し、自分勝手な思い込みによって枢要部分を設計してしまう神経は一体どこから来たのか、知りたいものです。

ちなみに定置試験や走行試験の主管部門は運輸局でした。車両の設計はむろん工作局です。

Q.2

J誌⑤の「従来…自然条件のせいにされてきた」これに異議をとなえたのはわかるのですが、日本の雪国(特に温暖化前の日本は積雪量が多い)を含む四季の違いや地震の多さ、台風による土砂崩壊で路盤ごと流される事の多さ、それから起伏のはげしさ(単純に勾配があるではなく、起伏がはげしいうえ、そこにトンネルや橋梁が山ほどある)などを総合的に見たときやはり大陸や南アフリカとは保線上の大変さがちがうため従来の考えのほうが正しいと思われますが…。インドネシアは自然の厳しさが日本に似ていたため、保線管理が難しく栄光の時代が短かったのではないかと…。(他にも理由はあると思いますが。)

A.2

日本の自然条件につていは全く仰せの通りと思いますが、これらはすべて枕木下面より下方に関して影響するもので、軸重より車両重量が効いてきます。橋梁を考えれば判りますが、2C1や1D1が2軸従台車にすることによって最大軸重は減ったものの、車両重量が増えたため却って負担がきつくなったことなどは好例です。築堤も同様と思います。「自然条件が厳しいため車両重量を抑えた」というなら同意できますが、「軸重を小さく抑えた」という見解にはくみしがたいものがあります。

インドネシア鉄道の衰退は、1942年以降、宗主国オランダの管理を離れたことが一番の理由でしょう。

Q.3

あと「系譜」関係で

6760形式が9600と同じく左先行であった。と「蒸気機関車」日本編小学館 監修 高田隆雄や部内雑誌「たかとり」今村潔にありますが、これはリターンクランクの後傾と左先行が関係あるとした勘違いなのでしょうか。レイルNo.31のp67の真中の写真で見ても6760は右先行ですね。96の左先行に関しては朝倉氏と太田氏の意思の疎通の問題だと思うのですが…。

A.3

ご指摘のとおり、本来無関係のリターンクランクの後傾と、動輪の左先行とを混同している人が多いようです。

レイルNo.31のP67中の写真では幸い右側動輪がシルエットで写っており、左先行ならばこの辺にカウンターウェイトが見えるはずですね。反対側が見えないときは、次の方法が使えます。

クロスバランスの蒸機ならば、カウンターウェイトがクランクピンの180度からどちらにずれているかで左先行か右先行かが判ります。外側2シリンダの場合、機関車の左側を見て、クランクピンが真下のとき、カウンターウェイトが向かって左側にずれて(前傾)いれば左先行、右側(後傾)ならば右先行です。機関車の右側を見たときは、この逆になります。

朝倉希一と太田吉松のコンビは9600形に先立つ6750形でクロスバランスの設計を経験しており、意思疎通上の問題ではなく、まして図面を裏返した云々の単純な間違いではあり得ないというのが、現時点での小生の見解です。むしろ左先行を積極的に採用する意思が一時期存在したのかも知れません。同時期のドイツ(プロイセン邦有鉄道)の動向がキーとなるようで、G12-1(1E, 1915年)やG12(同、1917年)が左先行であることは確認しましたが、もう少し古い1910年頃の実例を引き続き探しているところです。

いずれにせよ、9600形だけ異例では検修上不便であることは明白ですが、1948年のE10形のときに起こした1250mm動輪心鋳物の木型を流用し、他形式と同じ右先行に改めるという発想がなぜ生まれなかったかも不思議です。

Q.4

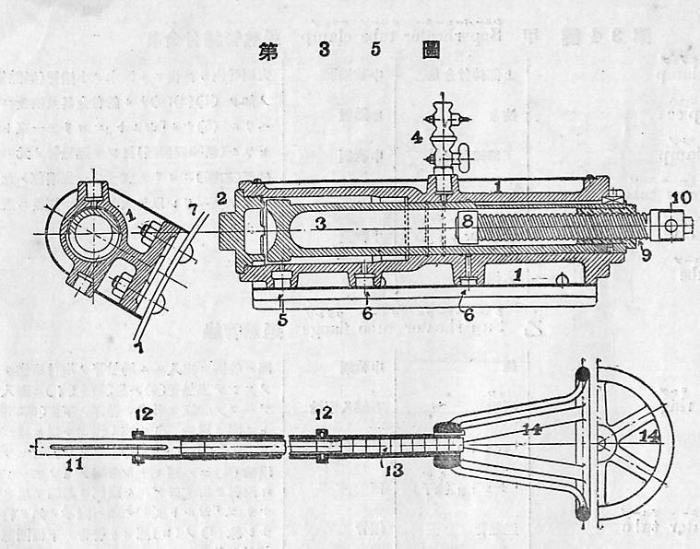

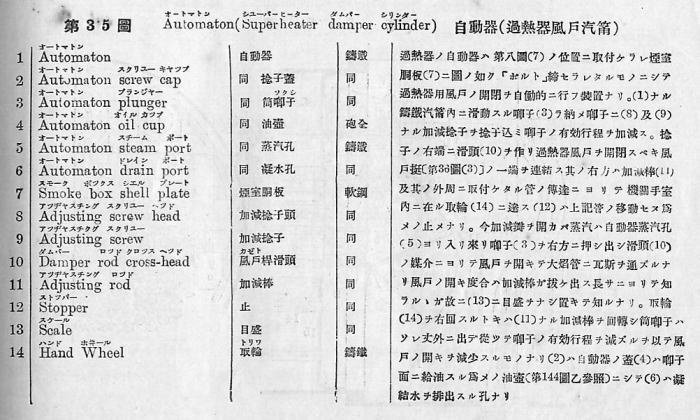

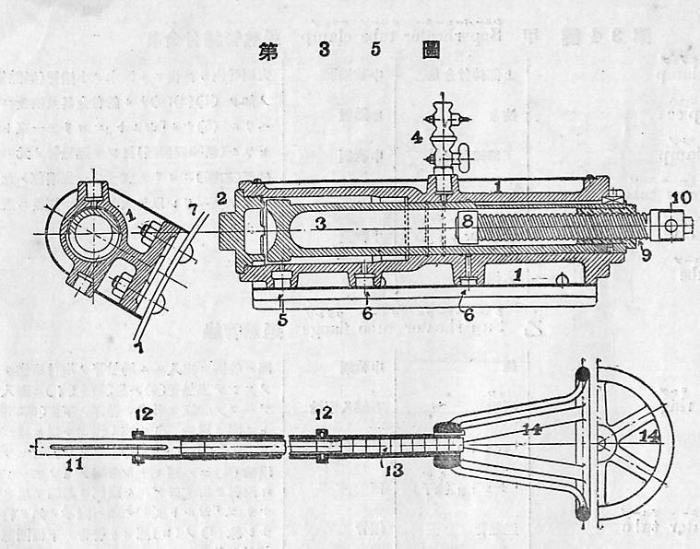

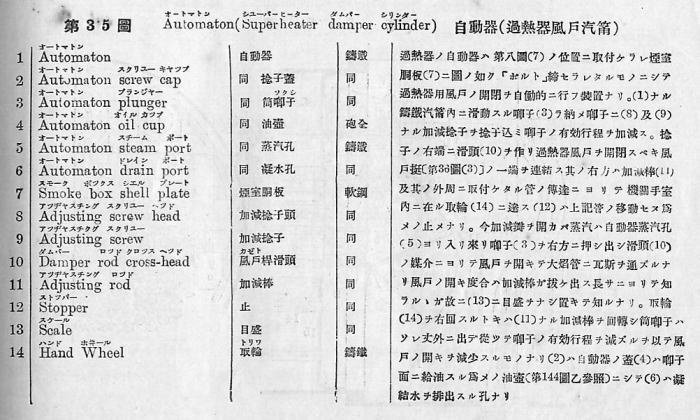

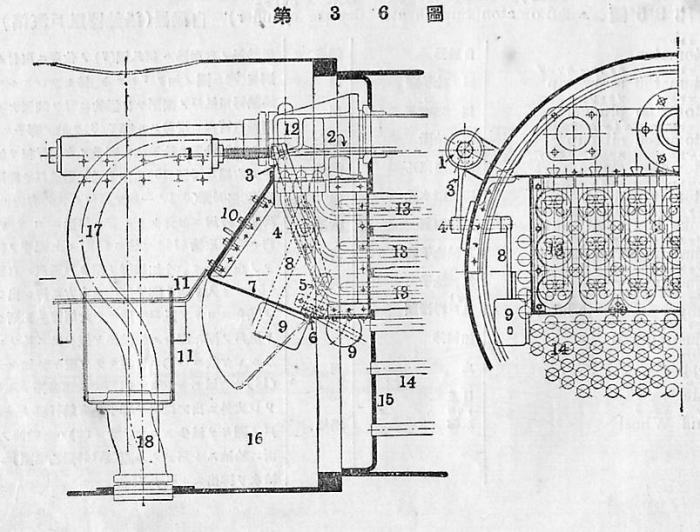

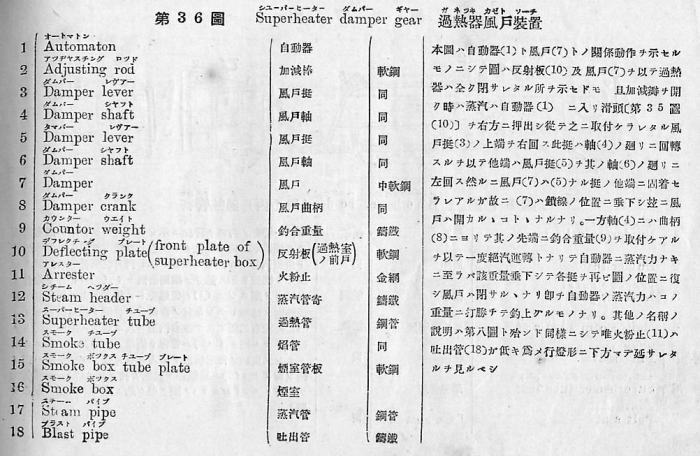

過熱ダンパー駆動用シリンダーについて詳しく知りたいのですが。

過熱ダンパー駆動用シリンダーは幼き頃、真空ブレーキのあっさりした時代に9600などの助士側の煙室についている筒はなんだろうとおもっており、後年「機関車と共に」今村一郎や鉄ピク連載「汽車のけむり」金子巧をよむまで知りませんでした。日本の趣味界にはこの手の疑問をすくってくれる書物は少なく、平野和幸氏にお聞きしたこともあるのですが、平野氏はばねのタイプとおもりのタイプがあるようだ。とのことでしたが、構造は今もよくわかりません。高木様は「系譜」にあたりまえのように書かれていましたが、洋書ではすぐわかるのでしょうか。

A.4

「レイル」No.28の執筆時期から下記の記述をもとに書いたと記憶しています。

Robert Garbe, The Application of Highly Superheated Steam Locomotives. 1908

E.L.Ahrons, The Development of British Locomotive Design. 1914

下記に引用したのは、その後に入手した武井明通著「最新機関車名称辞典」1910年東洋書籍刊で、自動器(過熱器風戸気筒、Automaton, 別名Superheater Damper Cylinder)と過熱器風戸装置(Superheater Damper Gear)の2種の図解があります。動力源は生蒸気、復元力は重力(重り)です。バネ式のものは内外を通じて存じませんが、後年の改装によるものでしょうか。

一応画像を取り込んでみましたので、判読願います。

なお、上記は開き度をキャブ内より加減できるドイツ式でしたが、単純に開閉のみの米国式もあり、8900形や9750形が煙室左側下方に取り付けていました。模型人が重宝している米書"Train Shed Cyclopedia"(Locomotive Cyclopediaの分冊復刻版)のNo.74にその図面が出ていますが、復元力はやはり重力です。考案はLocomotive Superheater Companyで、もとをただせばシュミット式煙管過熱器の特許実施のための米国法人です。

何はともあれ、日本の書物だけ読んでいたのでは、蒸機の神髄に触れるどころか、半分も判りません。洋書、というより英書を読まなくてはならないようです。

Q.5

ほかにも

昭和一桁頃、梅小路や鷹取の入換用の7850や8400や8550がつけていた蒸気式の動力逆転機がどのような構造のものであったのかなど。

お聞きしたい事が、いくつもあります。

A.5

これらは初期のラゴネット式で、米国ボールドウィン社がサザン・パシフィック鉄道の初期のキャブ・イン・フロント・マレーに取り付けたのが最初と思われます。当初の9800形にも同じものが付いていましたが、空制化のときに取り外され、遊休部品活用のため上記の入換機に転用されたと言われています。図面が見つかり次第、当ページでご紹介します。

ちなみに、同時期のアルコ社では空圧シリンダと油圧シリンダをタンデムとし、前者を作動用、後者を固定用にしたタンデム型動力逆転機を使用しており、1908年発行の同社カタログにも図面が載っています。

ラゴネット式とアルコ式の最も本質的な相違点は弁の形式で、前者が滑り弁、後者が回転弁であったことです。構造的には前者のほうが素直な感じを受けます。

なお、動力逆転機はもともと舶用のレシプロエンジン用に考案されたもののようで、「発停機械」(スチーム・スターティング・エンジン)と呼称されていました。1896年発行の機関兵用の教科書にもアルコ式(タンデム型)類似のものが掲載されています。

| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |