1673年 フランスがフーグリ川岸の Taldangaに商館を建設

1687年 フランスがBandelに商館を建設

1688年 商館を現在のシャンデルナゴルに移転

1757〜63年 イギリスが占領

1778〜83年 イギリスが占領

1793〜1816年 イギリスが占領

1952年4月11日 行政権をインドへ返還

1954年10月2日 正式にインドへ併合

コルカタ市内地図 (chandannagarまでの鉄道路線図)

シャンデルナゴルの地図 (点線で囲まれた部分)

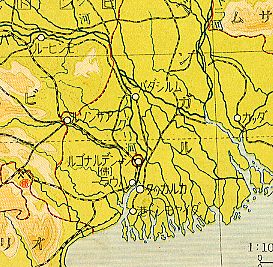

植民地時代のインドの地図 灰色でマークしてある都市がフランス領

シャンデルナゴルの衛星写真 (WikiMapia)

クリックすると拡大 しますかつてインドに存在したフランスの植民地は飛び地マニアにとって垂涎ものですね。ヤナムは2つに分かれた町がかろ うじて土手一本で繋がってる形だし、マヘも2つの地区が細い山道で繋がりさらに小さな飛び地が2つ。ポンディシェリーは飛び地が点在しすぎてワケわかりま せん。そしてシャンデルナゴルですが、海岸線から100km近く離れた内陸に、周囲をすべてイギリス領に囲まれポツンと存在していました。ま、内陸といっ てもフーグリ川に面していたので、船が交通の主役だった時代にはそのまま外洋へ出れればよかったのかも知れません。

シャンデルナゴルの位置するベンガル地方はインド有数の穀倉地帯で、また繊維の原料として輸出されるジュート(黄麻)の産地としても豊 かな地域。そのため、フーグリ川の沿岸にはかってイギリス、フランスのほかポルトガルやオランダ、果てはデンマークまでが商館を築いて勢力拡大にしのぎを 削っていた。17世紀後半はムガール帝国が弱体化した時期でもあり、それに乗じてベンガル藩王は土地租借料の支払いを条件に、ヨーロッパ人の商館開設を認 めていった。フランスが現在のシャンデルナゴルの場所に商館を築いたのは1688年だが、その10年ほど前からフランスの公文書にシャンデルナゴルの名が 登場する。つまりシャンデルナゴルと名付けられた商館は、イギリスやオランダとの抗争の中で、フーグリ川の沿岸を何回か移転していたようだ。

こうしたベンガル地方の争覇戦は、やがてイギリスとフランスの2大勢力の対決に絞られるのだが、1757年のプラッシーの戦いでイギリ ス軍がフランス・ベンガル連合軍を破ると勝敗は決着。1816年以降、シャンデルナゴルはポンディシェリーなどとともに非武装を条件にフランス領として認 められるが、貿易の中心地はイギリスが拠点としたカルカッタ(現在のコルカタ)に移り、町は衰退していった。

それでもインドのフランス植民地の中では、歴史的にポンディシェリーが行政の中心だったのに対し、豊かなベンガルにあったシャンデルナ ゴルは経済の中心だった。例えば1920年代にはシャンデルナゴルの税収のうち、半分以上がポンディシェリーや他の3つの植民地の行政経費に回され、イン ドにおけるフランス植民地の財政はほとんどシャンデルナゴルによって支えられていたのだ。

さて戦後、インドがイギリスから独立するとフランスも各植民地に自治権を与えた。ポンディシェリーなど他の植民地では市議会選挙でフラ ンス残留派が勝利したが、シャンデルナゴルだけはインド併合派が圧勝し、1949年6月に行われた住民投票では実に97%の住民がインドへの併合を支持し た。その背景には町の税収をポンディシェリーなどへ持っていかれることへの不満もあったんでしょうね。また他のフランス植民地は南部でタミール人主体だっ たのに対し、シャンデルナゴルだけがベンガル人の町で、よけい不満を募らせたのかも知れません。

こうしてシャンデルナゴルはポンディシェリーなどより一足早く52年からインド政府へ行政権が移され、54年に正式にインドに併合され た。インドへの返還が早かったために他の旧フランス植民地とは別扱いで、ポンディシェリーとヤナム、マヘ、カリカルはポンディシェリー連邦直轄地として今 も独自の行政区分になっているが、シャンデルナゴルは「チャンダンナガル」と改名して、西ベンガル州の一都市に過ぎない。だから現在のインド地図を見て も、ここがフランス領だった痕跡は残っていません。

●関連リンク

Currency Notes used in the French time フランス統治時代の紙幣。通貨単位は英領と同じくルピーだったようですね。

第067回国会 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号 沖縄返還に関する1971年の国会で、シャンデルナゴルのことが少し話題になってます。

chandannagore シャンデルナゴルの案内ページ。街の写真もたくさんあります(英語)

『世界飛び地領 土研究会』へ戻る