1724年 ムガール帝国から派遣されたデカン総督の ニザーム・アル・ムルクが藩王国を建国

1798年 英国東インド会社の保護国となる

1947年8月15日 英国からインドが独立。ハイデラバー ド藩王国はインドに加わらず独立を宣言

1948年9月17日 インド軍が占領

1949年11月24日 藩王のオスマン・アリがインドへの 併合を承認

1950年1月26日 正式にインドへ併合1909年当時の英領インド全図 ピンク色は直轄州、黄色が藩王国

1909年当時のハイデラバード藩王国の地図

1947年当時のインドとパキスタン 紫がインド、緑がパキスタン、黄色は ハイデラバード藩王国イギリスが植民地支配をしていた時代、インドは11の直轄州と562の藩王国(1947年時点)に分かれていた。直轄州ではイギリス人の知事が直接支配をし、藩王国ではイギ リス国王に従属しているインド人藩王を通じて間接支配をしていた。

藩王とはもともとムガール帝国皇帝の支配下にあり、大雑把に言ってしまえば日本の大名の ような存在。古くから存在していて後にムガール皇帝の君臨を受け入れた藩王国もあるが、ムガール帝国が弱体化した18世紀に急増し、帝国か ら派遣された総督が半ば独立して作った藩王国や、地方領主や地主、農民が反乱を起こして作った藩王国が多い。イギリスは東インド会社を通じてインドで領土 を獲得し、藩王国間の戦争に介入して支配地を拡大していたが、1858年に「セポイの反乱」で反乱軍に担がれたムガール皇帝を捕えてビルマへ流刑、皇太子 たちを処刑した後、76年にビクトリア女王がインド皇帝に即位すると、藩王たちはムガール皇帝に代わって英国国王に従属することになった。

例えて言うなら、江戸時代の日本がイギリスに侵略されて徳川将軍家は追放、ビクトリア女王が将軍の座に就き、それまでにイギリスが征服 した土地や将軍家の天領はイギリスの直轄州となり、残った各藩が薩摩藩王国や加賀藩王国、会津藩王国・・・になったようなものだろう。

日本の大名には100万石の大大名から1万石の小大名、さらにもっと下の旗本といろいろあったように、インドの藩王国もピンキリで、人 口数百万を抱える独立国並みの大藩王国もあれば、1村や1集落だけのミニ藩王国もあり、最小のビルバリ藩王 国に至っては人口たったの27人(住民は藩王の一族だけ?)。インドの伝統的な呼称ではマハ ラジャを筆頭に、ラジャ、マハラナ、ラナ、マハラワル、マハラオ、ラオ、マハラワット、マハラジ・・・(藩王がイスラム教徒の場合はニザームを筆頭に、ナワブ、メヘタール、ミール・・・)など藩王にもさまざまな位階があったが、イギリ スは藩王国を諸侯会議に出席資格のある109の一等国、互選で代表を出席させることができる127の二等国、出席資格の無いその他の三等国に分け、さらに 一等国も藩王を迎える際に何発の礼砲を鳴らすかで、21発国、19発国、17発国、15発国・・・のような序列を作った。

藩王国は外交・防衛を除いて自治権を有していたが、イギリスは大藩王国には駐剳官を派遣し、小藩王国には数ヶ国まとめて理事官を置いて 政治顧問とし、大臣のすげ替えなど内政に干渉した。また「安全保障」を理由に藩王国に英軍を駐屯させ、その代償の費用負担として領地の一部を割譲させた り、藩王が死去した際には「男子後継者がいない(つまりお家断絶)」を口実に次々と藩王国を取り潰して併合し ていった。もっともセポイの反乱では、藩王の多くがイギリスに協力して反乱軍鎮圧に当たったことから、イギリスは方針を一転させて藩王国を「インド支配の 同盟者」「反英運動の防波堤」と位置付け、養子による藩王継承を認めるなど、むしろ藩王国の保全を図るようになった。

最後の藩王オスマン・アリ・カーン

最大の藩王国は、インド中央部のデカン高原にあったハイデラバード藩王国 で、ムガール帝国の宰相も勤めたニザーム・アル・ムルクが建国したもの。その藩王はイスラム系で唯一のニザームの称号を持つ「21発国」の筆頭的存在で、 1600万人の人口を抱え、2万人の正規軍とラザカールと呼ばれる15万人のイスラム義勇兵を擁していた。人口が多いだけでなく、ダイヤモンドや金、銅、 鉄、石炭を産出する豊かな地域で、独自貨幣を発行し、郵便や電信を整備し、国営鉄道やオスマニア大学を建設するなど、自力で近代化を進めるだけの国力が あった。さて1947年にインドがイギリスから独立した際、イスラム教徒が多い地域はパキスタンとして分離することになり、各藩王国はインドか パキスタンかどちらに帰属するかを選択することになったが、帰属先が最後まで決まらなかったのが西北部のジャ ンムー・カシミール藩王国と、西部のクジャラート地方にあったジュナガル藩王国、 それとハイデラバード藩王国の3つ。ジャンムー・カシミールではヒンズー教徒の藩王がインド 帰属を決めたが、住民の大部分はイスラム教徒でパキスタンへの帰属を求めて暴動を起こし、インド軍とパキスタン軍が衝突して現在に至るも係争中。ジュナガ ル藩王国は住民の多数がヒンズー教徒だったが、イスラム教徒の藩王はパキスタン帰属を決めたためにインド軍が占領して藩王はパキスタンへ亡命。住民投票の 結果、正式にインド帰属が決まった。

残るハイデラバード藩王国はというと、イスラム教徒の藩王の下で人口の12%に過ぎないイスラム教徒が官吏や警察、軍を独占し、 1946年に立法評議会が設置されたが、132議席のうち過半数以上の71議席をイスラム教徒が占めていた。そこで藩王は当初パキスタンへの帰属を望んだ が、内陸の飛び地になるうえ人口の86%がヒンズー教徒なので断念し、イギリスから単独での独立を宣言し た。

確かに藩王国が従属していたのはあくまでイギリスだから、そのイギリスがインドから撤退した以上、条約では藩王国は独立できることに なっていた。パキスタンとじかに国境を接するカシミールの確保を優先させたインド政府は、47年11月にハイデラバード藩王国ととりあえず「現状維持」の 暫定協定を結ぶが、ハイデラバードがイスラム国になれば実質的に「中パキスタン」と化してし まうことを懸念していた。

そして48年1月、ハイデラバードがパキスタンへ2億ルピーの借款を提供することを発表すると、戦争している相手に軍資金を提供するに 等しい行為にインドは激怒。さらにハイデラバードがアメリカUP通信の送受信所設置を認めたことや、ポルトガルから ゴア港 を 購入しようとしていること、インドの法定通貨(インドルピー)を使用拒否していること、ハイデラバード産の貴金属の輸出を禁止したことなどを協定違反だと 非難した。一方で、ハイデラバード側もインドが武器・弾薬のハイデラバードへの輸出を禁止したことや空輸の妨害、ハイデラバードがインド国内で持っている 証券などの資産凍結などが協定違反だと非難して応酬した。

インド政府は48年5月から経済封鎖を実施して圧力をかけた。これに対して内陸国のハイデラバードはネを上げて、8月には国連へ代表団 を派遣し、インドによる「暴力的脅迫と侵略の脅威、不具化をもたらす経済的封鎖」を安保理に提訴した。ハイデラバードが最大の頼みとするイギリスは、 チャーチルら保守党がハイデラバードに同情的だったものの、インド独立を許した労働党政権は黙殺した。

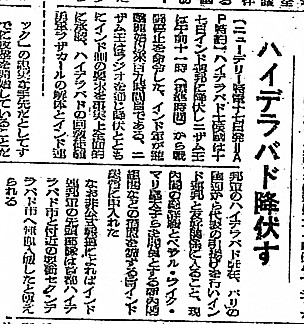

カシミールでの戦闘が一段落したところで、インドはハイデラバード藩王国の処分を決意した。48年9月12日にインド政府はイスラム義 勇兵の解散と、首都と川を挟んだ対岸のセクンデラバードにインド軍を進駐させることを要求した。ハイデラバードはインドの要求を拒否する一方で、国連安保 理へ「インド政府から侵入意図を公式に通告された」と電報を打ち、できるだけ早く安保理の議題に取り上げてもらうことを求めたが、インドは翌13日に軍事 侵攻を開始。16日に安保理がハイデラバード問題を議題として取り上げることを決めたものの、時すでに遅く、翌17日には藩王が降伏した。インド軍に占領 された現実とインド政府の説得に応じて藩王は国連安保理への提訴を取り下げ、翌年にはインドへの併合を受け入れて、最大にして最後の藩王国は消滅すること になりました。

最後の藩王オスマン・アリ・カーンは、「世界最大の資産家」と言われ、独立時のインドの国家歳入が10億ドルだったのに対し、20億ド ルの資産を擁していた。また7人の正妻と42人側室を持つ一方で、「豪華な宮殿には住もうとせず、配下の貴族から購入した家に住み続けていた」「世界最大 級のダイヤモンドを文鎮がわりに使っていた」などの奇行が伝わっている。67年に80歳で死去した際には、インドでもっとも盛大な葬儀が行われたが、10 億ドルに半減していた遺産相続をめぐる法廷紛争も熾烈を極めたとか。

1948年9月19日付『朝日新聞』 この当時はストレート に「ハイデラバド土侯国」と表記してたんですね切手が語る南アジア現代史 かつて藩王国が発行していた切手の紹介もあります

ハイデラバードのニザムのダイヤ 280カラットもの特大ダイヤモンドを文鎮に使っていたという最後の藩王のエピソード参考資料:

G.B.マレソン 著 ; 大沢貞蔵 訳 『印度に於ける英仏争覇史』 (生活社 1943)

ウイリアム・バートン著:国土計画研究所訳 『印度藩王国』 (中川書房 1943)

『世界年鑑 1950』 (共同通信社 1950)

落合淳隆 「ハイデラバード事件の顛末」 (『拓殖大学論集 第81号』 1971)

中村平治 『南アジア現代史1』 (山川出版社 1977)

「消 滅した国々」へ戻る