| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |

![]()

不可抗力と片付ける前に出来ることは

羽越線事故のケースから

2005年12月25日に発生した羽越線の特急脱線転覆事故。特異な気象状況が招いた事故ですが、それに対して特異な気象状況として片付けられるものなのか。事故直後から話題になった新聞の社説を通じて考えて行きたいと思います。

※写真は2005年12月撮影

2005年12月25日夜に山形県庄内地方の庄内町を走る羽越線砂越−北余目間で発生した特急「いなほ14号」の脱線転覆事故は、5人の犠牲者を出す惨事になりました。

事故原因については、管区気象台、地方気象台が低気圧に関する情報を何度も更新するような猛烈な低気圧に伴う寒冷前線通過時に発生した積乱雲によるダウンバーストもしくは竜巻と言う見方が強いですが、その結論が出るまでにはまだ時間がかかりそうです。

|

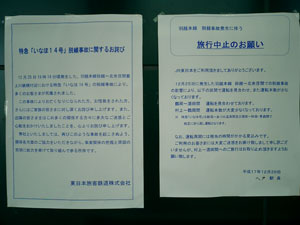

| 各駅に掲出された「お詫び」(八戸) |

ところで、この事故に関して12月27日付の毎日新聞が掲載した社説が議論を呼んでいます。

「現場付近の風速は毎秒約20メートルで減速規制するほどでなかったというが、平時と同じ時速約100キロで最上川の橋梁を渡ったことに問題はなかったか。突風とは言いながら、風の息づかいを感じていれば、事前に気配があったはずだ。暴風雪警報下、日本海沿いに走るのだから、運行には慎重であってほしかった。」

というくだりで、「風の息づかい」を運転士に感じろというのは無茶では、と言う批判です。

これについて

2006年2月7日付の同紙

は、読者から多数の批判が寄せられたとしたうえで、特集を組んで識者の意見を交えながら解説、反省しています。

批判の骨子は、「風の息づかい」が非科学的根拠であり、かつ事前予知を求めることに無理があると言うものです。特に「風の息づかい」は象徴的なフレーズとなった感もあり、編集部側も感情的なフレーズであり、尼崎事故と比較して運転士の責任を問うのは適切ではなかったという反省をした格好になっています。

さて、本来お堅いはずの社説にしてはあまりにも情緒的なフレーズゆえ、「風の息づかい」が一人歩きをしていますが、本当にこのフレーズは不適切だったのでしょうか。

社説子がどういう意図で使ったのかは定かではないですし、編集部が「感情的」と反省しているのですが、実は「風の息づかい」によく似た「風の息」という、情緒的、非科学的どころか気象庁が使用する気象用語があります。

気象庁の用語解説

によると、「風の息」とは「瞬間の風速の変動幅」とあり、気象情報ではなくもっぱら解説に使われる用語ですが、社説の場合は変動幅と言うよりもパターンや傾向を意味しているようにも見えるため、違う意図とも言えますが、パターンや傾向と言ってもそれは突風その他の「吹き方」ですから、気象用語としての「風の息」の大小などを意味するわけで、結果としてほぼ同じことを言っているとも言えます。同じような用例として「風を読む」という表現もあるわけで、表現に多少の差はあるものの、言わんとしていることは専門用語にもある事象と同一であり、「風の息づかい」の表現そのものには問題は無いとも言えます。

問題は、風の息づかいを「感じる」ことを運転士に求めることの是非でしょう。

高速運転中の運転士が車外の風を感じることが出来るのか。その意味ではあまりにも無理を言っていることは否めません。ただ、気象に関する情報を事業者がどう入手して判断するか、と言う観点にたった時、「いなほ14号」の運転士には無理だったかもしれませんが、一般論としては求めて然るべき情報と言うことが言えます。

今回のような寒冷前線通過時に発生する異常な突風の場合、日中であれば、辺りが暗くなり、つむじ風気味の風が吹き出して間もなく突風がしばらく吹き荒れる、状況によっては雷が交じり、激しい雨や雪も伴う、という経験をされたことがある方は多いでしょう。クルマを運転していても進行方向側であれば、薄暗くなっていたり、強風による砂塵や局地的な大雨、大雪で見通しが効かず、「あっ、あの辺りはヤバそう」と「感じる」どころか「見える」ケースが多々あるわけです。

「いなほ14号」の場合は夜間ですからそうした観測は困難ですから、そこまで求め得るかと言えば否定的ですし、ゆえに責任を問い得るものではないと考えますが、日中であれば駅が無人化され、定点で「感じる」ことが可能な要員が減少しているだけに、運転士に「感じる」ことを求めることはあながち暴論ではないのではないでしょうか。

|

| 事故のため酒田行きとなっていた「いなほ」(青森) |

ちなみに毎日新聞の特集では、ノンフィクション作家の柳田邦男氏が、社説の上記の続きに、

「風速25メートルで速度規制、30メートルで運転中止−−というマニュアルに違反していない、との説明にも納得しがたいものがある。設置場所が限られた風速計に頼っているだけでは、危険を察知できはしない。五感を鋭敏にして安全を確認するのが、プロの鉄道マンらの仕事というものだ。しかも86年の山陰線余部鉄橋事故などを引き合いにするまでもなく、強風時の橋梁が危ないことは鉄道関係者の常識だ。ましてや「いなほ」は秋田県の雄物川では風速25メートル以上だからと徐行したという。現場では計測値が5メートル低いと安心していたのなら、しゃくし定規な話ではないか。惨事を繰り返しても、関係者の安全意識が高まらないことが歯がゆくてならない。この際、公共交通のすべてについて、安全対策を総点検すべきである。」

とあるのを踏まえて、

「また、社説は『五感を鋭敏にして安全を確認するのが、プロの鉄道マンらの仕事』と指摘している。精神訓話としては耳によく響く言い方だが、あいまいで安全対策にほとんど役に立たない。当事者は、そこから具体的な教訓や対策の手がかりをつかむことができない。」批判しています。

しかし、同じ柳田氏の著である「空白の天気図」(原爆投下から直後の枕崎台風に至る時期の広島気象台の様子を描いたノンフィクション)では、終戦に伴い気象管制が解除された当日夕方に発表した天気予報が、戦災による観測網の喪失で十分な情報を得られなかったことから、接近していた小型台風を見逃してしまい、夜半に東京を直撃されると言う大失態になったエピソードで、当時の中央気象台長だったお天気博士として名高い故藤原咲平氏が、気圧や風速、天候のデータが入電しなかったことを理由にした台員に対し、「観天望気があるだろう」と叱ったシーンを描いています。

予報を出す時点で、データの入電は無かったが、台風特有の風や雲らしきものがあとから考えれば見られていたことにその台員がハッと気づくのです。柳田氏はデータの入電が無い状態で台員の責任を問うことは酷としていますが、最終的には情状酌量されて問われることは無かったにしろ、ミスはミスとして賞罰規定による責任は問われたのであり、結局は観測網に限度がある中で、実際に判断する現場が「五感を鋭敏に」することの大切さを重視しているからこそ、そのエピソードを挿入したのでしょうに、今回は「あいまいで安全対策にほとんど役に立たない。」というのはいかがなものでしょうか。

ただ、編集部の対応を見ていると、社説子自身はそこまで考えて書いていなかったようでもあり、あまり買い被るべきではないのかもしれません。

最後に、ダウンバーストや竜巻であれば予測不可能であり、事故は不可抗力という批評もあります。

しかし、だからといって取り得る対策が総て取られていたのと、そうでなかったのとでは、結果論として結果は一緒であっても、意味合いは大きく異なってきます。

実は庄内地方については15年以上前にある用件で半月ほど滞在したことがあり、事故現場付近も何度か通ったことがあります。

この時に現地の人に教えてもらったのが、当地は風が非常に強い土地柄と言うことと、国道、県道に限らず市町村道レベルでも防風柵が設置されていたということです。

そして「風の息」を説明する気象庁の用語集には、少し下に「だし」(陸から海に向かって吹き、船出に便利な風であることからきた風の名)という用語も載っていますが、そこの用例にある「清川だし」は、奇しくも事故現場から東南に10kmあまりしか離れていない同じ

庄内町清川特有の気象現象

なのです。ここでは春から秋にかけて東南の強風「清川だし」が吹く反面、冬場は北西風が卓越しており、風力発電に利用されています。

|

| 道路を守る防風柵(鳥取県若桜・国道29号線) |

そう言う土地柄で、風を横腹から受ける格好になる最上川橋梁で、アプローチの長い築堤が全くの吹きさらしと言うことに問題は無かったのか。少なくとも15年前に防風柵を張り巡らせていた道路の対応と比べて無防備に過ぎたのではないか、ということを初心に返って見直す必要はあるでしょう。

ハード面での対策、規制その他の手続面での対策、さらに乗務員や駅員などのソフト面での対策、これらを万全にしたうえでの災害であってはじめて、「不可抗力」と言えるのではないでしょうか。

| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |