串良海軍航空基地 串良海軍航空基地現鹿屋市串良町に位置した海軍串良航空基地は、 太平洋戦争末期に教育航空隊として開隊され、約5000人の飛行予科練習生が航空機の整備・搭乗・通信等の 猛訓練を受けました。

昭和19年4月には実戦部隊に編入され、昭和20年3月からは特別攻撃隊の基地として使用されました。

昭和20年8月15日の終戦を迎えるまでに、363名の特別攻撃隊員と210名の一般攻撃隊員が串良基地から飛び立ち、 その若く尊い命を失いました。

串良基地跡の地下壕第一電信室 串良基地跡の地下壕第一電信室この地下壕は、串良基地の関連部隊との連絡が行われていた地下壕で、 特別攻撃隊員が突撃前に送る最後の電信(モールス信号)を受け取っていた場所としても知られています。

戦時中、ここでは隊員たちが24時間3交代制のもと、その任務にあたっていました。 当時この地下壕で勤務していた隊員の体験談によると、地下壕内には受信機や送信機のほか、 電話や発電機などが配備されていたとされています。 2ヶ所の出入口付近には、爆風を除けるための防御壁と土塁がそれぞれ設けられており、 当時の空襲対策の一端を垣間見ることができます。

特別攻撃隊との電信に使われた地下施設の中でも保存状態が良好であり、 戦争の記憶を後世に語り継ぐ貴重な戦争遺跡となっています。

[現地案内板より転記] |

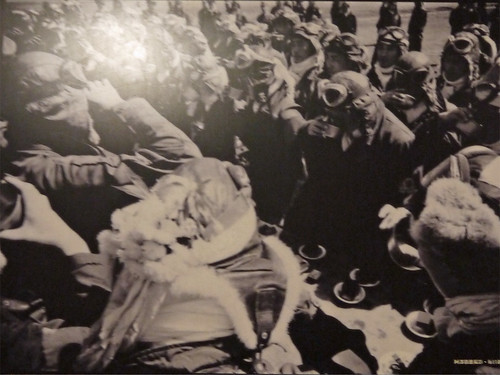

▲ 沖縄方面に出撃する直前、別れの盃を交わす特

攻機の乗組員たち(1945年4月串良海軍航空基地) |

▲ 串良基地から出撃する日本海軍の特攻機を見送

る兵士たち(1945年4月串良海軍航空基地) |

鹿屋市串良周辺の戦争遺跡

鹿屋市串良周辺の戦争遺跡

page top

page top

page top

page top

串良基地跡の地下壕第一電信室 DATA

串良基地跡の地下壕第一電信室 DATA 串良平和公園 DATA

串良平和公園 DATA 近隣 SPOT

近隣 SPOT 関連 LINK

関連 LINK BACK

BACK

HOME

HOME

PAGE TOP

PAGE TOP

鹿屋市串良周辺の戦争遺跡

鹿屋市串良周辺の戦争遺跡

page top

page top

page top

page top

BACK

BACK

HOME

HOME

PAGE TOP

PAGE TOP