憲法改正論を直視せよ

〜最近の護憲論を批判する〜

中島 健

■1、はじめに

2000(平成12)年2月に衆参両院の憲法調査会で本格的な憲法論議がはじまってから、既に1年と2ヶ月が経過した。この間、両院の調査会は各党推薦の学識経験者を参考人として招致した他、参議院では公募で集めた大学生・大学院生からも参考人として意見を聴くといった企画も実施され、議論を盛り上げた。また、これに併せて護憲・改憲双方の立場から様々な議論が論壇誌上でも展開され、タブーなき議論が行なわれつつある。これは、小学生時代に湾岸戦争(1991年)の勃発を経験し、「国連平和協力法案」を巡る与野党の対決、野党・日本社会党(当時)の「牛歩戦術」による抵抗を記憶している私にとっては、誠に隔世の感があると言えよう。

しかしながら、こうした憲法議論の中にあっても、焦点となっている

憲法第9条

の改正については、なお根強い護憲論が存在する。また、最近の護憲論は、かつてのような「いつか来た道」論(憲法9条を改正して国軍を保有すれば、我が国が再び軍国主義化し、他国を侵略してしまうであろう、だから我が国は国軍を保有すべきではないとする考え方)や絶対平和主義、非武装中立論によるものとは幾分性質を異にしており、中には9条改正論が取り上げる論点を意図的にずらしたものも見られる。

そこで本稿では、最近の我が国論壇における護憲論の一部を概観しながら、そうした護憲論の陥穽を逐一指摘していくこととしたい。

▲憲法調査会が設置された国会

■2、「改憲」は「人権保障の否定」と同義ではない

最近の護憲論の中で最も多いパターンが、「憲法は古くなっていない」という主張である。

例えば、東京大学の奥平康弘名誉教授は(※注1)、平成12年5月2日付け「朝日新聞」(夕刊)の中で、「日本の人々は、そこ(日本国憲法)に、輝ける理想とさえ言えるような、そして現在なお少しも価値の減ずることのない、政治の諸原理・諸制度を見いだした。」「憲法を手掛かりにさまざまな『権利のための闘争』に従事し、いたるところに見いだされる行政の不祥事に怒り、地方分権の実現などにかかわったことのある市民からみれば、憲法は『古臭い』どころか、いまなお十分に生かされていないという想いのほうが強いのである。」と護憲の論陣を張っている。即ち、憲法の定める人権保障が現実には不十分であり、その実現こそ急務であるというのである。

だが、ここで奥平名誉教授が必死に擁護している「憲法」とは、改憲派が最重要課題と位置付けている

9条

その他の平和主義に関する条文ではなく、

第3章

以下の人権及び統治に関する条文である(※注2)。そして、改憲論者(これも、全面改正派から部分改正派まで様々だが)はほぼ一致して

第9条

の改正を主張しているが(無論、非武装中立、安保・自衛隊反対の立場から、現行第9条をより厳格に規定するよう改正する「積極的護憲論者」の改憲論を除く)、その他の条文のあり方については必ずしも主張は一様ではない。ただ、いずれにせよ、多くの(私の知る限り全ての)改憲論者は、部分的な条文の改正を主張することはあっても、基本的人権の尊重や民主的政治制度(国民主権原理)あるいは近代憲法秩序そのものを否定しようとしているわけではない。つまり、改憲論者は民主的政治制度や基本的人権の保障を否定したりしているわけでは全くないのであって、それにも関わらず、改憲論を近代立憲主義を否定が如き議論として捉え、国民に悪いイメージを与えて非難するのは議論の不当な一般化、レッテル貼りである。少なくとも、護憲論者が「

9条

の示す理念を実行に移すことに誤りが無い」と言い切るための国際政治上の認識を提示することを怠りながら、憲法全体を一括して等しく「輝ける理想」視してみても、何等説得力を持たないと言わなければなるまい。

では、

日本国憲法

は古くなっていないのか。そんなことはない。少なくとも、

憲法第9条

及び

前文

の一部は、1952年(日本の主権回復の日。これ以前は、連合国の占領下にあったので、最高法規としての憲法を云々できない)の時点で既に「古く」なっていたのであり、憲法誕生のその日から解釈改憲されてきたのである。一部学者や政党から「違憲」との指摘を受けながらも、

防衛庁設置法

(昭和29年法律第164号)や

自衛隊法

(昭和29年法律第165号)がほぼ半世紀にわたり存在し続け、その間毎年防衛費を含む予算が可決されている事実は大きい。そして、この「古い」部分の条文を改正しようというのが、現在の改憲論の最大公約数なのである。

※注記

1:奥平教授に対する批判については、本誌2000年5月号「

憲法改正の早期実現を

」参照。

2:何故ならば、「権利のための闘争」に資するのは前文及び第3章以下の条文なのであって、戦争放棄・軍事力放棄という政策目標を標榜する第2章は、奥平氏が指摘するような「市民」とは直接は無関係だからである。

▲参議院憲法調査会の様子

■3、憲法は必ずしも「最善の理想」ではない

次に、最近の護憲論の中でなお根強いのが、「憲法の理想は普遍的である」との主張である。

例えば、大手司法試験予備校「伊藤真の司法試験塾」塾長で元弁護士の伊藤真氏は、『Voice』2001年5月号の中で、「憲法改正や九条の是非を論じる前に、まず憲法を「知る」ことから始めるべきであると思う。」として、「憲法はそもそも何のために存在するのか」「その価値はわれわれが守るに値するものか」「憲法の根本価値の将来的な発展」の三点を主張する(※注1)。私も伊藤氏のこのようなアプローチには賛成だが、問題はその中身である。

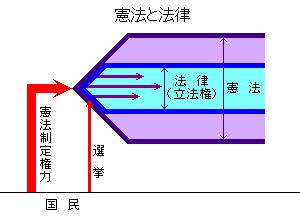

例えば、伊藤氏は、憲法と法律の関係について、憲法は「少数の弱者が理不尽を強いられないように、強者に歯止めをかける道具なのだ」と解説し、一方で法律を「多数派という強者によって、場合によっては強者の利益のために制定され、弱者の権利や自由を制限することを可能にする。」と説明する(※注2)。なるほど、確かに「憲法」と「法律」の差異を敢えて強調しようとすれば、そのように解説することも可能ではあろう。現に、主な憲法学の教科書では、憲法は国民の「自由の基礎法」であって国家権力を規制する「制限規範である」としている。だが、これはあくまで憲法と法律を敢えて対比させた場合の特徴なのであって、両者は「国民または国民の代表者によって制定された抽象的な社会規範である」という点では全く同一である(※図1参照)。国会は憲法の定めた抽象的な規制の範囲内で立法権を行使し、行政は国会の定めた法律の抽象的な規制の範囲内で行政権(通常は、個別具体的な処分)を行使する(:「法律による行政の原理」)。そして、行政権が憲法や法律で定めた範囲を逸脱したときは「違憲・違法な行政行為」として、また立法権が憲法で定めた範囲を逸脱したときは「違憲立法」として、それぞれを矯正する。つまり、伊藤氏が指摘した「憲法と法律との関係」は、「法律と行政処分との関係」と同じく一般的な上位規範と下位規範との関係を示したに留まるのであって、「憲法と法律は、逆の方向性をもって生まれついているのだ」とするのは、明らかに不当な理解なのである(第一、現在の日本国憲法は、占領軍という「強者によって、」「(日本非武装化という)強者の利益のために制定され、弱者(日本)の(自衛の)権利や自由を制限」しているではないか)。無論、司法試験の受験指導を長年行なってきた伊藤氏のことであるから、以上のような事実は当然御存知だとは思うが、それにもかかわらず敢えて「憲法」と「法律」を対比させて見せるのは、そうすることで「憲法」を「法律」とは違うもの、従って簡単に改正してはならないものという印象を読者に与えたいがためなのであろう。

▲図1 憲法と法律

:紫の矢印は「行政処分」に相当する。

付言すれば、伊藤氏のこうした主張には更に次の2つの点で問題がある。一つは、「憲法は少数者や弱者の味方である」という言い方である。これは、一見「多数決の論理」を否定しているように見えて、実はそうではない。何故ならば、「客観的正義」としての「法」を適用する「司法裁判」の任務は、原告・被告双方の主張(「主観的正義」=権利)を聞いた上で、いずれか一方の「主観的正義」に「客観的正義」であるとの判定を下すことにあるのであり、原告・被告が多数派であるか少数派であるかといったことは全く問題ではないからである。その意味では、憲法を含む「法」は多数者や強者に味方する場合もあるし、少数者や弱者に味方する場合もあるのであって、一概には言えないはずである。また、伊藤氏は、前述したように法律を「多数派という強者によって、場合によっては強者の利益のために制定され、弱者の権利や自由を制限することを可能にする」と定義づけているが、この見方もまた一面的である。何故ならば、凡そ「法」には、社会生活における、客観的正義と当事者の権利義務を定める「普遍主義型法」(どちらかといえば憲法に近いもの)と、「法律による行政の原理」の要請から、政策目的達成の手段としての「管理型法」(どちらかといえば行政行為に近いもの)があるのであって、「法律」を全て管理型法と見ることは出来ないからである(※注3)。例えば、「民法」「

刑法

」と「国家公務員の給与等に関する法律」「

外務省設置法

」では、同じ「法」であってもその性質には明かに差異があるし、「民法」や「借地借家法」の規定によって弱者の権利が保護されてもいる訳である。現在の「民法」が、国内の多数派の利益に資するものであるとも思えない。

次に、伊藤氏は、憲法の存在理由・価値の2つ目として、「時代に振り回されない恒久的な価値を示すという役割」を挙げる(※注4)。即ち、「憲法はある一時代の多数意見に振り回されてはならない」というのだが、では、伊藤氏は一体どのような論拠を以って、「敗戦・占領下」という異常事態の中で制定された今の憲法が「一時代の多数意見に振り回されたものではない」ことを証明できるというのであろうか。歴史的には、敗戦による巨大なショックに襲われた当時の日本国民と占領の早期解除を目指した当時の政府が、占領軍・GHQ(連合国軍最高司令部)の要求のままに非武装条項を受けいれたというのが真実であり、その意味では正に現行憲法第9条こそ「一時代の多数意見(それも、占領軍の武力行使の結果としての占領の下で表明された、多数意見)に振り回された」条文であろう。無論、そうした異常事態の中で制定された憲法や法律がアプリオリに全て無価値であるということにはならないにしても、少なくとも我が国の非武装を規定した

第9条

については、それが人類の普遍的価値ではなく歴史的条文であることがよく知られている(※注5)。そして、「国防のために軍事力を持つ」という考え方は世界史的に見ても「一時代の多数意見」ではなく「どの時代においても多数意見」であるし、9条改正論は戦後半世紀に渡って少なくない数の国民から支持されてきているのである(※注6)。少なくとも、

9条

の通説的な解釈(非武装)を国民は一度たりとも支持したことはない。であるならば、そうした「一時代の多数意見」が成文化されてしまった弊害を除去するためにも、9条改正はむしろ必須なのではないだろうか。また、『Voice』誌上で伊藤氏は戦後ドイツの例を挙げ、「ドイツの憲法は四十数回改正されているといわれるが、根本的価値である『自由で民主的な基本秩序』という部分は不動で、技術的な部分が変更されているだけである」としているが、今日の改憲論者とて、現行「

日本国憲法

」の国民主権原理や人権尊重の理念を否定しようとしているわけではないことは既に述べた通りであり、改憲論の批判になっていない。第一、例え憲法がある程度長期的な視点に立って「時代に振り回されない恒久的な価値」を示していたとしても、その価値はもとより無謬ではなく、「憲法が時代遅れになる」ことは当然想定される事態であろう。むしろ、憲法をある種普遍的なものとして絶対視することは、有史以来考えることを続けてきた人類にとっての知的怠惰に他ならないのである。

※注記

1:伊藤 真 「非常識でいいではないか」『Voice』2001年5月号 PHP研究所

2:伊藤前掲書、76ページ。

3:「普遍主義法」「管理型法」の区分については、田中成明 『転換期の日本法』 岩波書店、2000年。

4:伊藤前掲書、77ページ。

5:例えば、長尾龍一『日本法思想史研究』(創文社、1981年)によれば、マッカーサー元帥が日本の憲法に非武装規定を入れたのは、それまでの太平洋戦争の経緯や原子爆弾の破壊力を見た元帥が一時的に平和主義になったためで、それも朝鮮戦争がはじまって以降は再び元の軍人的リアリズム思考を取り戻したという。

6:東京理科大学教授の周 英明氏は、「神がかり的なご託宣」(『Voice』2001年5月号)の中で、「技術者の常識では、ほんとうに優れた技術、アイデア、システムなどは皆が争って真似するものなのだ。・・・もし・・・第九条がほんとうに安全平和をもたらす効果があるのなら、こんな安上がりの防衛策はないのだから、各国争ってこれを憲法に取り入れようとするであろう。・・・しかし世界にそんな国はない。」と述べている。

(:『Voice』2001年5月号、103ページ。)

■4、改憲問題は実定法学の範囲では論じられない

第三に、以上に見てきた護憲論の根拠と並んで根強いのが、「軍事力による国防は無意味になった」「軍事力は国民を守らない」といった類の議論である。

例えば、前出の伊藤 真氏は、

現行憲法

の最も根本的な価値を「個人の尊重」(第13条)(※注1)に求め、それを実現する手段として憲法の三大原則(人権尊重、国民主権、平和主義)が不可分のものとして存在する、と主張している。そして、「一人ひとりを人間として尊重するためには、平和が大前提になる」し、「相手の人間性を否定せざるをえない戦争や軍隊を認める余地はない」という(※注2)。

しかし、

憲法第13条

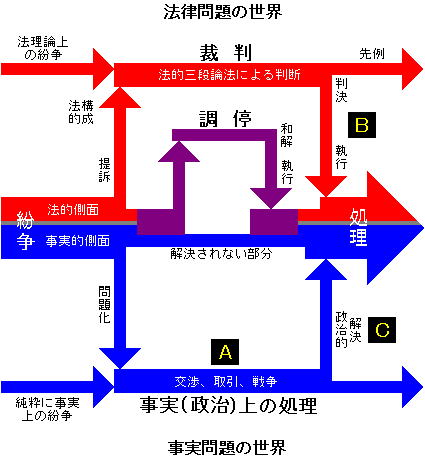

の評価はともかく、伊藤氏のこうした主張には無理な点がある。それは、(国際)紛争というものは、法的に認知するかどうかはともかく、事実上(政治上)は相手国との間に同一事項について相容れない主張がなされた時点で生じるものなのであるし、またその中で用いられる「軍事力」には3つの種類があるのに、伊藤氏はそれらを全く区別しないからである。下の図は、国際紛争処理の諸手段を図式的に表わしたものであるが(※図2参照)、この図からも明かなように、国際関係においては、「A」「B」「C」という3つの局面で武力(軍事力)が使用される可能性がある。

▲図2 国際紛争処理の諸手段と軍事力

:詳しくは本誌2000年12月号「

裁判官に政治活動の自由を認めるべきか

」を参照のこと。

一つは、国際紛争解決(処理)の手段としての戦争、即ち紛争の暴力的決着のための軍事力行使であり、図の「A」に相当する。そして、第一次世界大戦以降、国際法の世界では、こうした種類の軍事力の使用方法は、段階的に禁じられてきたところである。 日本国憲法 が想定する「国民の人権を侵害する要因としての国権の発動たる戦争」とは、正にこのことを意味している。しかるに、国際社会において軍事力が登場する局面は、「A」の他に「B」と「C」がある。「B」は国内法でいうところの判決の強制執行であり、国内法では敗訴した側が判決に応じない場合は執行官(民事)や検察官(刑事)、即ち「力」を用いた強制処分が行なわれる。ところが、相互に平等かつ最高の主権国家が並立している国際社会においては、国内法における「国家」の如き上位団体(権力機構)が存在しないばかりか(※注3)、司法制度が一元化されていないので(※注4)、国際司法裁判所をはじめとする国際司法機関の判決は強制執行されることはない(※注5)。つまり、国際社会は本質的に社会契約以前の「万国の万国に対する闘争」状態にあるのであって、それ故に、国際社会においては各主権国家に「自衛権」が付与され、自力救済が認められているのである(権力機構の整備された国内社会では、自力救済は「正当防衛」「緊急避難」のような、極めて例外的な場合にしか認められない)。また、「C」は国内法でいうところの行政の強制処分ないし即時強制であり、政治的解決の履行のための軍事力の行使である。例えば、国連安全保障理事会が定める武力制裁(軍事的強制措置)(国連憲章第7章)は、このカテゴリーに該当するといえよう。そして、それが発動されるまでの間、現状を維持・回復するために各国は自衛権を行使することが許されるわけである。ちなみに、 日米安保条約 (昭和35年6月23日条約第6号「 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 」) 第5条 は、 第1項 で共同防衛を宣言した上で、 第2項 では「前記の武力攻撃及びその結果として執った全ての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。」と定めており、正に自衛権と国連による集団安全保障の関係を適確に表現している。

| 軍事力の種類 | 内 容 | 実 例 |

| (A) 国際紛争処理の手段 | 自らの主張を相手国に強要することで国際紛争を強制的に 処理する | 日清戦争 日露戦争 |

| (B) 司法的処理の履行 | 法的思考を用いて処理された国際紛争の結果を履行する →国際社会においては不可能なので、自衛権(自力執行権)に | イラク軍の クウェート侵略 |

| (C) 政治的処理の履行 | 政治的・行政的に処理された国際紛争の結果を履行する →処理が行なわれるまでは自衛権(自力執行権)行使可能 | 国連軍 多国籍軍 |

以上をまとめると、国際社会においては、「国際紛争処理の手段としての軍事力」の他に、「司法的処理の履行手段としての軍事力」(実際上は「自衛権」)及び「政治的処理の履行手段としての軍事力」が存在し、

第9条第1項

が放棄した「戦争」は「A」に該当することになる。では、「B」あるいは「C」といった種類の軍事力の行使のために

憲法第9条第2項

を削除することは、果たして「個人の尊重」を阻害するのであろうか。それとも、不法な武力攻撃から正当な権利を防衛し、ひいては「個人を尊重」する平和秩序を維持することに貢献するのであろうか。国際社会において「B」あるいは「C」の軍事力(以下、これを「履行確保のための軍事力」と呼ぶこととする)までも否定することは、即ち、国内社会において「不法行為としての暴力」と「正当防衛・緊急避難」「警察力・執行官の有形力の行使」を全く同一視することに他ならない(※注6)。

また、早稲田大学の古関彰一教授は、『日本の論点』1998年版(文芸春秋)の中で、「憲法の安全保障は、戦争原因の除去にあ」り、「安全保障において非軍事的手段が比重を増している」のであって、「(日米安保共同宣言にあわせる形で憲法を改正するというのは)世界が非軍事的な手段による安全保障へと移行しつつある時代に完全に逆行するものだ」、との観点から、

9条

の掲げる理念を正当なものと判定している。しかし、こうした古関教授の国際政治観は、「力」「利益」及び「価値」の3つの体系により成立している国際社会の現実を無視したものであり、基本的な認識枠組にそもそも誤謬があると言わなければなるまい。無論、20世紀の後半以降、エネルギー安全保障や食糧安全保障といったかたちで「安全保障」なる用語が多用されるようになり、軍事力以外の脅威に対応する国家安全保障のあり方が検討されるようになっては来ている。しかし、軍事力は、国家の安全保障にとって中核的手段であり、他のいかなる手段もこれを完全に代替することはできない。その実例は枚挙にいとまが無いが、一つだけ例を紹介しておくと、1991年の湾岸戦争では、武力行使を回避すべく国連安保理側が用意した度重なる決議や経済制裁にも関わらず、イラクは遂に併合したクウェートから手を引くそぶりを見せなかったのであり、結局クウェートの独立と主権を回復したのは、多国籍軍の圧倒的な軍事力であった。例え古関教授の主張するような「予防外交」が重視されるとしても、予防外交の実効性を担保し、イラクのような地域覇権国家に対処するためにには、事実上はなお軍事力を手段として使用しなければならないのである。国際政治学者の高坂正堯元京大教授(故人)は、「あくまでも軍備が緊張を作っているのではなくて、その逆、つまり緊張が軍備を必要としているのである。困ったことではあるが、その緊張はある特定の悪人や特定の悪い勢力のためではない。緊張を生み出す根源は普通の人間であるわれわれのなかにある」(※注7)。そもそも憲法改正論議とは法的議論であるとともに政治的議論でもある以上、実定法学の範囲内で改正論の妥当性を問うことには無理がある訳だが、こうした国際政治学上の基本的枠組みを前提としていない護憲派の9条擁護論は、「机上の空論」あるいは「概念法学」として批判されるべきものであろう。

なお、この問題について前出の伊藤氏は、「いまの国際社会で、諸外国の信義に身を委ねて自国の生存を確保するなど非常識であろう」として一応妥当な現状認識を示しているものの、それに続けて「しかし、非常識はもとより承知の上である。・・・日本は、人類有史以来の壮大で名誉ある実験を、

憲法第九条

で行なっているのだと私は考える」と述べている(※注8)。これは、机上の議論での主張ならともかく、現実的には極めて無責任な主張であるという他ないし、「個人の尊重」を最重要視する伊藤氏自身の立場とも矛盾する(※注9)。何故ならば、非武装状態で他国の軍事的脅威にさらされた場合、我が国はその国に屈服するか武力攻撃を受ける他なく、そうして支配ないし占領された状態(それは事実上の「継続的な戦争状態」に他ならない)において、我が国国民がその自由意思を抑圧された状態で「個人として尊重」されることはあり得ないからである。そのような可能性をおしてでも強行するような「実験」は、正に「国家的な名誉のために国民を犠牲にする実験」「一億総特攻」に他ならない。それに、伊藤氏は「日本の地政学的要因を考えれば、『どのみち攻められたら終わり』なのだ。最も効果的なのは攻められない国になることである。全人類に共通の価値となる理想の社会を見つける努力をしている国を、どこが攻めるだろうか」とも述べているが、「何故そう言えるのか」という根拠が全く提示されておらず、説得力に乏しい(※注10)。恐らく、伊藤氏は第二次世界大戦型の国家総力戦・本土占領のような状況を想定しているのだろうが、現代の戦争はそのようなものに限られるわけではなく、大量破壊兵器による威嚇(軍事力を背景に自己の意思を相手に強要するという意味では、威嚇も又「戦争」である)や小規模な攻撃・間接侵略等による混乱醸成、島嶼の占領といった事態もあり得る(東西冷戦崩壊以降はむしろそちらのほうが可能性が高い)ところであり、これらの事態が発生する可能性も否定しなければ、主張は成り立たないはずである。加えて、我が国は単に「全人類に共通の価値となる理想の社会を見つける努力をしている」だけでなく、政治・経済の様々な領域で様々な活動をしているのであり、「理想の社会を見つける努力」をしていることは評価してもその他の部分を強く否認する国家があれば、その国が「攻めてくる」ということは当然あり得るところである。

※注記

1:

憲法第13条

:「すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

2:伊藤前掲書、78ページ。

なお、「軍隊」について付言すれば、「軍隊」は「抽象的な存在としての国民」を守っているのであって、「国家」を守っているのではない。少なくとも、現場の自衛官は、「国家のため」というよりも「同僚・家族・愛すべき人のため」といった動機で職務についている傾向がある。

3:「国際連合」は主権国家の集合であって主権国家を支配する上位団体ではない。

4:例えば、国際紛争を司法的に扱う国際機関として、国際司法裁判所(ICJ)の他、常設仲裁裁判所、国際海洋法裁判所等があり、テーマ毎に法的紛争処理機関が並立している。

5:例外的に、それが国際の平和と安定の維持に影響を与える場合は、国連安全保障理事会が軍事的措置を含む手段を講じることが出来るが(国連憲章第94条②)、五大国の拒否権の壁があって一度も発動されたことはない。

6:ちなみに、こうした枠組は現代国際法の基本的立場であり、各国は、例えその国に平和条項や非武装条項が無かったとしても、一般国際法上「国際紛争の平和的解決義務」を負っている。従って、例え

日本国憲法第9条

を「日本国民は、侵略戦争を賛美し、国際紛争を解決する手段として隣国を蹂躙する」という条文に変えたとしても、我が国が侵略戦争を開始するようなことは政治的にも、経済的にも、また法的にもあり得ない。

7:高坂正堯 『国際政治』(中公新書、1966年) 76ページ。

8:伊藤前掲書、78ページ。

9:例えば、慶應義塾大学の小林 節教授(憲法学)は、国際政治は軍事力学であって「平和外交」や「平和構想」の提示だけで成功した先例は無く、かつ「理想の実現」と称して全国民を(非武装中立の)「人体実験」にかけてみるわけにもゆかない、として非武装中立論を厳しく批判している。

(:小林 節 『憲法』増訂版 南窓社、1994年 75ページ。)

10:伊藤前掲書、79ページ。